Vixen SDP65SSを試用しました

目次

はじめに

以前、Vixen様より、VSD90SSの試用機会をいただきました。再び、今年のCP+ 2025にてVixen様より、今度はSDP65SSの試用機会をいただくことができました。そこで今回は、SDP65SSを試用して感じた点と作例を記載したいと思います。

SDP65SSの概要と特徴

口径と焦点距離

SDP65SSは、有効口径65 mm、焦点距離360 mm、口径比F5.5というスペックを持ちます。焦点距離180-400 mm付近の鏡筒は大きく広がる星雲や銀河を収めるのに適した画角を得ることができるため、人気の焦点距離となっています。その分、現在非常に多くの選択肢があります。SDP65SSはこのボリュームゾーンの中間に位置し、使いやすい鏡筒といえます。

レンズ構成と光学性能

光学系は4群4枚構成のSDアポクロマート(マルチコート)となっています。フラットナーレンズを使用しなくても、イメージサークルφ44mmの広い範囲で極めて平坦な像面が得られるよう設計されており、35 mm判フルサイズ(36×24 mm)のイメージセンサーでも、最周辺部で90%以上の光量を確保し、美しい点像を形成する・・・とされています。周辺減光については後ほどフラットフレームにて確認します。

外観とサイズ

全長は収納時で359 mm、使用時で413.5 mm、外径 90 mm、そして重量は2.6 kgと、このクラスの鏡筒としては一般的なサイズ感になっています。フードはVSD90SSのねじ込み式から伸縮式に変更されており、取り回しが改善されています。アリガタはVSD90SS同様の汎用スライドバーとなっています。トッププレートについてはVSD90SS同様なしとなっています。小型軽量な鏡筒のため、鏡筒のたわみは起きていないようです。フードを収納するスペースが必要なため、長いトッププレートを付けるのは難しいと思いますが、アリガタの真上くらいまででもトッププレートを付ける余地があると、付属品(ミニPCやASIAIRなど)の取付が容易になって良いかと感じました。

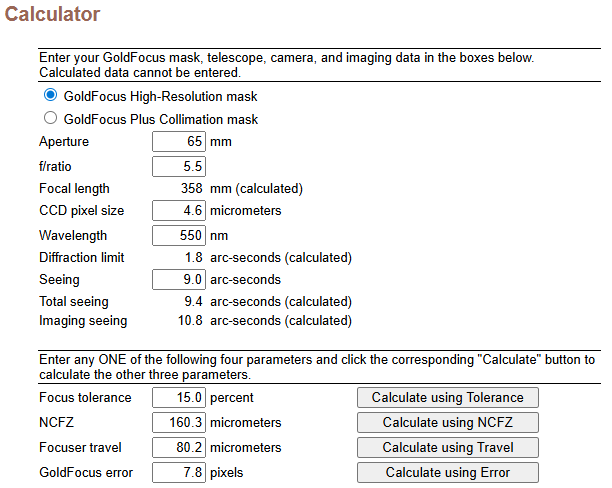

合焦機構

合焦機構はインナーフォーカス式のラックアンドピニオンが採用されています。従来のVixenの鏡筒はVSD90SSを含めドローチューブを駆動させる方式が多かったため、同社の鏡筒としては珍しい方式となっています。インナーフォーカスにすることで接眼部を鏡筒に固定できるため、カメラの重量で接眼部が傾くことがなくなり、光軸の変化が起きづらくなっているものと推察します。フォーカス群の位置を示すため、鏡筒側面にはフォーカス位置を示すバーニア付きの目盛が振られており、0.1 mm単位の変位を確認することが可能です。しかしながら、本鏡筒のCritical Focus Zone (CFZ)は160 um程度となる(図3参照)ことから、フォーカス位置の距離分解能はその数倍以上が必要、つまりumオーダーでの変位を見る必要があります。ダイヤルゲージを組み込むことで、実際の星像を用いずともフォーカサーのバックラッシュの事前調整が可能となり、観測時間を有効活用することができるようになるものと考えます。

試用結果

包装仕様

包装仕様は一般的な段ボールと発泡スチロールになっており、専用ケースの付属はありません(おそらく別売もなし)。

テスト時の機材構成

テスト時の機材構成は図7および表1のとおりです。VSD90SSでも使用したヒーターがフィットします。

| Optics | Vixen SDP65SS |

| Corrector | – |

| Filter | Astrodon LRGB 36 mm, SVBONY Ha 48 mm |

| Focal length | 360 mm |

| F stop | F5.5 |

| Camera | ZWO ASI1600MM-Cool |

| Gain | 140 |

| Offset | 10 |

| Binning | 1×1 |

| Sensor temp. | -10 deg.C |

| Mount | Celestron Advanced VX |

| Guiding | 130 mm guide scope, QHY5L-IIM, PHD2 |

| Software | PixInsight, BlurXTerminator, Photoshop CC |

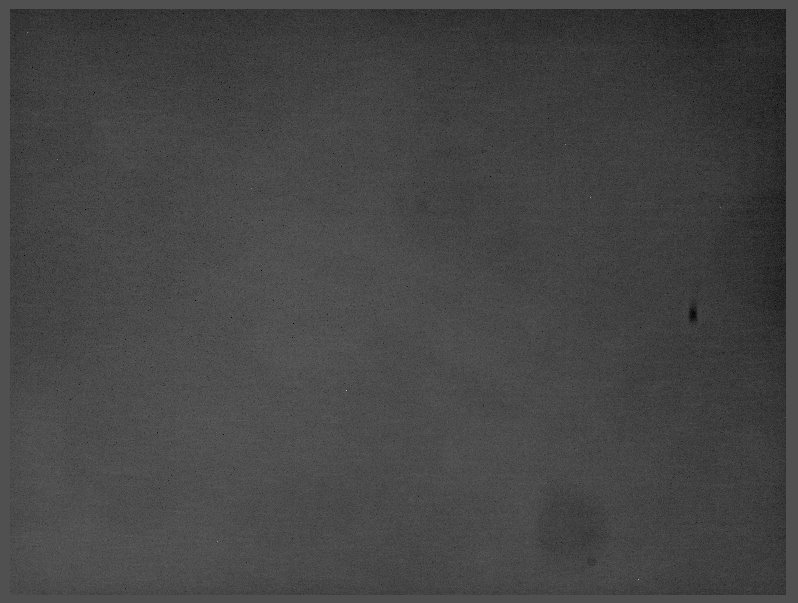

周辺減光

図にLフィルター装着時のマスターフラットを示します。ゴミの影がひどく周辺減光の様子は不明瞭ですが、中央に対する周辺の輝度減少率は最悪でも6%程度となり、製品紹介ページに記載の値と同程度となっています。周辺減光としてはかなり少ないレベルといえます。

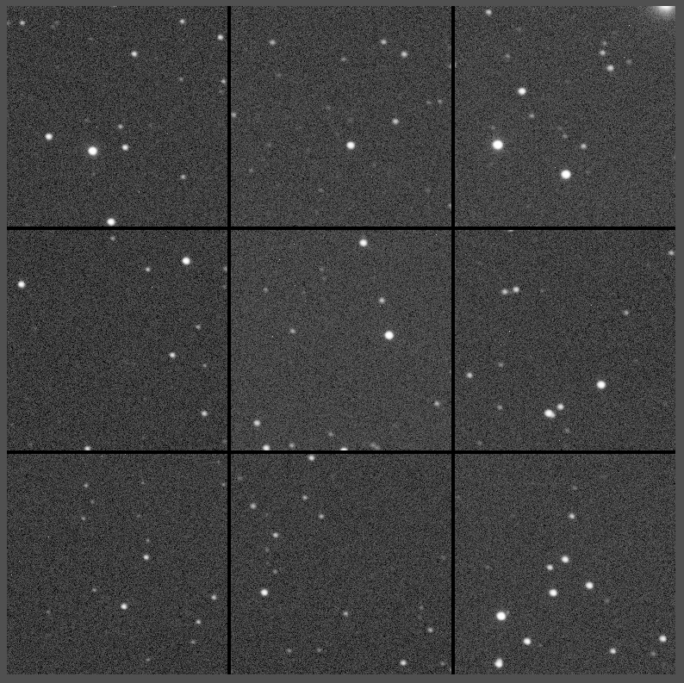

星像

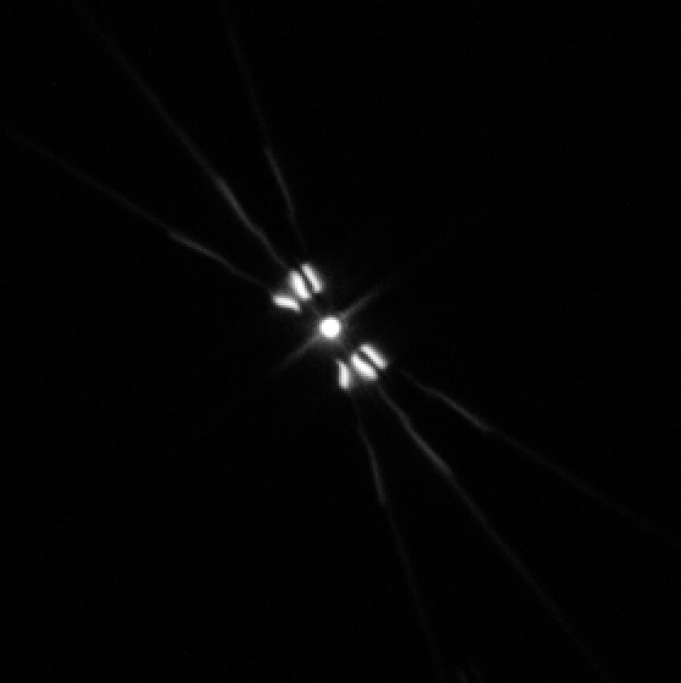

はじめに、バーティノフマスク装着時の星像(Lフィルター)を図9に示します。バーティノフマスクの光条は回折により生じたものであるため、光条が直線状にならないことは、波長によってピント位置がずれる(=軸上色収差が発生している)ことを示唆しています。

図10および図11にLフィルター装着時の全体及び周辺の星像、図12にスタック・RGB合成後の星像を示します。小さいセンサーのため周辺は楽々点像です。カラーにすると前述の軸上色収差が見られ、若干緑ハロ傾向となっていますが、極端な強調をしない限り問題はないですし、気になるレベルで強調するべきでないとも思います。

作例

今回はメジャー対象として、北アメリカ+ペリカン星雲を撮影しました。やや窮屈な構図ですが、APS-C以上のセンサーだとちょうどよい画角になるはずです。

Haを混ぜたかったのですが、作例として不適切と思われた(というのは置いておいて、うまく混ぜられなかった)ため、Ha単体のモノクロ画像も載せておきます。画像処理にはBXTを使用しているため、星像については前項を参照ください。

| Exposure L [min] | 354 |

| R | 112 |

| G | 88 |

| B | 82 |

| Ha | 726 |

所感

今回使用して感じたことをまとめます。

よかった点

- 周辺まで良好な星像

- 伸縮式フード

- インナーフォーカス式のフォーカサー

改善されると良いなと感じた点

- トッププレートがない

- フォーカサーの位置をumオーダーで把握できる方法が欲しい

- 高額な値段設定に対し、ケースが付属せず、割高感を感じる

特に、インナーフォーカス式の採用は電動でのオートフォーカスを行う上、アクセサリを多数取り付けて接眼部が重くなりがちな昨今、オートフォーカスの安定化や重いアクセサリによる接眼部の傾きが抑えられるため、良い方式であると感じました。VSD90SSの試用の際にも書きましたが、価格は光学性能を考えれば妥当な範囲内と感じる一方、この焦点距離帯の競合製品が非常にコストパフォーマンスに優れていることから、競合製品との差別化が難しくなるのではとも感じました。

改めまして、Vixen様には今回貴重な機会をいただきました。この場を借りてお礼申し上げます。